Факторы влияющие выбор организационно правовой формы. Организационно правовые формы предпринимательской деятельности

Принимая решение о выборе организационно-правовой формы, предприниматель, во-первых, определяет требуемый уровень и объем возможных прав и обязательств в зависимости от профиля и содержания будущей предпринимательской деятельности, круга партнеров, существующего законодательства. Предприниматель планирует осуществлять ряд разовых деловых проектов или его идея сводится к долговременному повторению одного и того же производственного цикла. В одних случаях предпринимательская идея может осуществляться изолированно от обязательных партнерских связей, без тесной кооперации с партнерами в процессе производства (к примеру, организация консультационной фирмы), в других – такая кооперация необходима (например, при производстве конфет или аппаратуры).

При этом выбор наиболее целесообразной (с точки зрения предпринимателя) формы организации деятельности следует соотносить с возможностями, которые предоставляет действующее законодательство, особенно при решении о зарубежном инвестировании. При рассмотрении этих проблем предприниматель принимает решение о правовом статусе учреждаемой организации.

Говоря о типе организаций, сначала подразумевается способ принятия решений, а затем – форма собственности. Согласно этому критерию выделяют два типа организаций:

- самоуправляющиеся – производственные структуры, в которых решения, касающиеся деятельности организации, принимаются на коллективной основе. В состав правления организации входят представители коллектива работающих. Такой тип организаций характерен для скандинавских стран;

- предпринимательские организации – производственные структуры, в которых предприниматель берет на себя функцию единоличного принятия решений.

В экономической науке выделен специальный раздел – теория экономики, управляемой трудом. Эта теория связана с изучением компаний, организованных на кооперативных (в основном) началах, т. е. самоуправляющиеся компании, в которых решения принимаются на основе принципа «один человек – один голос».

Правовая форма организации, ее права и обязанности закрепляются в уставе. Устав – свод правил, регулирующих деятельность организации, их взаимоотношений с другими организациями и гражданами и обязанности в сфере предпринимательской деятельности. Он принимается (одобряется, утверждается) исключительно учредителем. Если в качестве таковых выступает группа лиц, то устав рассматривается и принимается всеми учредителями на общем собрании (конференции). Это находит отражение в учредительном договоре . Устав и договор подписывают все его участники.

Эти документы (плюс протокол собрания или конференции учредителей) необходимы для государственной регистрации, учреждаемой организации и внесения его в государственный реестр.

Устав является важным юридическим документом и к его составлению нужно относиться предельно внимательно. При разработке устава следует исходить из требований законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации, которыми определяются права собственности, а также права и обязанности организаций в процессе осуществления предпринимательской деятельности.

В уставе коммерческой организации должны быть отражены следующие положения:

Наименование организации с указанием организационно-правовой формы, фамилия собственника имущества и название предприятия. В наименовании организации могут не фигурировать указания на вид хозяйственной деятельности, т. е. «коммерческое», «производственное»;

Данные об учредителе (учредителях). Если в создании организации приняли участие несколько членов семьи – их фамилии, имена, отчества, места жительства;

Адрес организации;

Предмет и виды деятельности;

Порядок образования имущества, в том числе право собственности на имущество организации;

Порядок распределения прибыли и покрытия убытков;

Управление организацией и компетенция органов управления;

Условия ликвидации и реорганизации организации.

В уставе необходимо также оговорить ответственность учредителя (учредителей) по обязательствам организации. На титульном листе устава в верхнем углу проставляются дата его утверждения и подпись учредителя. Если устав утвержден решением собрания учредителей, указываются его дата и номер протокола. Перед сдачей на государственную регистрацию устав должен быть прошит.

Гражданский кодекс РФ (ст. 49) наделил лица, занимающиеся предпринимательской деятельности (исключение составляют унитарные предприятия), общей, а не специальной (целевой) правоспособностью. Это дает им возможность участвовать во всех видах предпринимательской деятельности без изменения учредительных документов и осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Учредительный договор , являясь учредительным документом юридического лица, вступает в силу с момента подписания и действует до момента прекращения деятельности юридического лица. Договор об учреждении (создании) акционерного общества представляет собой разновидность договора о совместной деятельности, целью которого является создание (учреждение) АО как юридического лица.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения учредителями общества своих обязанностей по внесению вкладов в полном объеме. Его действие не прекращается с момента регистрации акционерного общества (как об этом часто пишут в различной правовой литературе), поскольку именно этим договором на учредителей возлагается обязанность внести взносы в уставный капитал АО, а данная обязанность продолжает существовать и после регистрации общества. Учредительный договор является учредительным документом общества с ограниченной ответственностью, в котором учредители определяют порядок осуществления совместной деятельности по созданию акционерного общества.

Создание новой организации предполагает ряд обязательных этапов. Государственная регистрация организаций осуществляется местными органами власти. В России действует не разрешительный, а регистрационный порядок создания организаций. Отказ в регистрации возможен только при нарушении действующих законов, а также в том случае, если учредительные документы не соответствуют требованиям действующего законодательства.

Некоторые местные органы власти создают специальные органы, уполномоченные осуществлять государственную регистрацию организаций. Так, в Санкт-Петербурге эти функции выполняет Санкт-Петербургская регистрационная палата. Государственная регистрация осуществляется филиалами этой палаты. Поскольку эта услуга платная, к комплекту учредительных договоров прикладывают квитанцию об уплате государственной пошлины.

При состоявшемся факте государственной регистрации организации заявитель (учредитель или лицо, уполномоченное учредителями) получает временное свидетельство о регистрации, которое действительно в течение 30 дней с момента выдачи. За это время заявитель должен: а) получить коды Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) и Общереспубликанского классификатора организаций по виду деятельности (ОКОНХ) в органах Госкомстата; б) встать на учет в налоговую инспекцию по месту регистрации организации; в) получить справку в Министерстве финансов России (или его органе) о внесении регистрируемой организации в Государственный реестр; д) открыть текущий счет в банке и внести на него 50 % уставного фонда; г) заказать печать.

По истечении 30 дней с момента получения временного свидетельства заявитель должен вернуть в орган, зарегистрировавший организацию, временное свидетельство со всеми необходимыми отметками и справками и получить взамен него постоянное свидетельство о регистрации организации. С этого момента организация становится самостоятельным юридическим лицом со всеми вытекающими последствиями право- и дееспособности.

Гражданский кодекс предусматривает обязательное образование уставных (складочных) капиталов во всех хозяйственных обществах и товариществах. Образование уставного фонда предусмотрено и в унитарных предприятиях, и в производственных кооперативах. При этом следует отметить, что уставный (складочный) капитал представляет собой общую стоимость имущества, вносимого всеми учредителями (участниками) в качестве оплаты приобретаемого права в обществе или товариществе.

Имущественной основой деятельности общества служит уставный капитал, а товарищества – складочный капитал. Вклад в уставный (складочный) капитал организации признается финансовым вложением на основании соответствующей записи в учредительных документах создаваемой организации. Порядок и сроки внесения вкладов в уставные (складочные) капиталы определяются следующими документами: для товариществ – учредительным договором или для ООО – уставом и учредительным договором; для АО – договором об учреждении.

При учреждении АО уставный капитал разбивается на акции, которые должны быть распределены среди учредителей. После выпуска акций (эмиссии) АО обязаны зарегистрировать в региональном отделении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (РО ФКЦБ) отчеты о первичной эмиссии. В противном случае, с точки зрения закона, считается, что у АО нет уставного капитала и в дальнейшем ему запрещаются любые действия со своими ценными бумагами. ФКЦБ своим решением может приостановить и размещение первичного выпуска акций, а также налагать штрафы.

На рис. 3.7 и в табл. 3.3 показаны способы участия в управлении, права и обязанности участников хозяйственных товариществ, а также обеспечение права собственности их участников, выражающееся в свободе выхода из хозяйственного товарищества и получении своей доли.

На рис. 3.8 представлена схема взаимодействия участников хозяйственных товариществ и обществ.

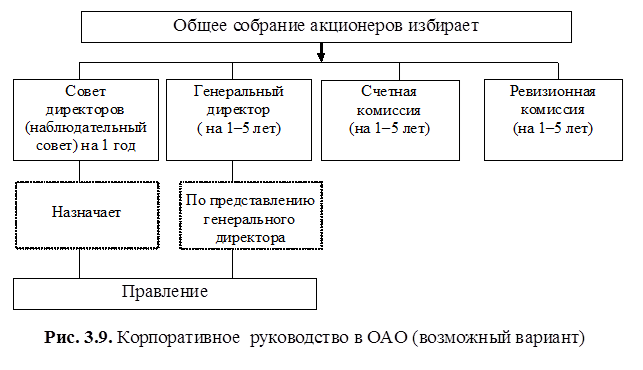

Органами управления акционерного общества являются (рис. 3.9):

Общее собрание акционеров (высший орган);

Совет директоров (наблюдательный орган);

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) или исполнительная дирекция (коллегиальный исполнительный орган).

Право на участие в управлении делами владельцы голосующих акций реализуют через участие в собрании акционеров общества.

Однако компетенция общего собрания акционеров жестко ограничена: оно может рассматривать и принимать решения только по вопросам, отнесенным ФЗ «Об акционерных обществах» к его компетенции, причем перечень данных вопросов не может быть расширен (но может быть сужен) по усмотрению самих акционеров.

Существуют четыре группы вопросов, относящихся к компетенции общего собрания:

1) вопросы, составляющие исключительную компетенцию общего собрания. Они не могут быть переданы в компетенцию совета директоров и исполнительных органов общества;

2) вопросы, которые хотя и отнесены законом к исключительной компетенции общего собрания, но могут быть переданы в ведение совета директоров (образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения об увеличении уставного капитала и внесение соответствующих изменений и дополнений в устав общества);

3) вопросы, которые из ведения общего собрания могут быть переданы либо совету директоров, либо исполнительному (коллегиальному или единоличному) органу;

4) вопросы, решения по которым наряду с общим собранием могут принимать и другие органы общества (например, решение о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией или аудитором).

В уставе ОАО может содержаться ограничение на право собрания принимать решения по определенным вопросам его компетенции. Закон устанавливает, что общее собрание может рассматривать ряд важных вопросов только по предложению совета директоров (если иное не предусмотрено уставом). Общие собрания и заседания совета директоров в соответствии с уставом ведет председатель совета директоров.

На рис. 3.9 отражена схема управления, предполагающая наличие или назначение сильного единоличного исполнительного органа (генерального директора). Однако в соответствии с законом акционерным обществом может управлять наемный менеджер, назначаемый советом директоров, с ежегодным продлением его полномочий (рис. 3.10).

Место «сильного» генерального директора, избираемого общим собранием, в данной схеме занимает председатель совета директоров (который, как правило, является крупнейшим акционером).

Конкретный механизм образования, функционирования, реорганизации и ликвидации АО подробно описан в ГК и в ФЗ «Об акционерных обществах».

На рис. 3.11 представлена схема управления производственным кооперативом. По способу принятия решений производственный кооператив относится к самоуправляющимся организациям, где решения принимаются на основе «один человек – один голос».

Согласно ГК РФ (ст. 48), юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом; может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и смету.

Различие между юридическим и неюридическим лицом : юридическое лицо действует на основании устава; его права и обязанности определены законом. Неюридическое лицо действует на основании положения, утвержденного вышестоящим органом; юридическое лицо полностью отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом. Неюридическое лицо тоже отвечает по своим обязательствам, однако если этой ответственности недостаточно, то по его обязательствам отвечает орган, утвердивший положение о нем.

| Предыдущая |

В соответствии с российским законодательством все предприятия функционируют в определенных организационно-правовых формах.

Организационно-правовой формой называют установленный законом в наиболее существенных чертах способ объединения лиц в предприятии, формирования его имущества и закрепления его за предприятием, ведения деятельности, управления, распределения и использования доходов.

По организационно-правовым формам предприятия классифицируются следующим образом (табл. 1.4):

Таблица 1.4.

Организационно-правовые формы предприятий

|

Организации |

|

|

коммерческие |

некоммерческие |

|

Хозяйственные товарищества (партнерства)

|

1. Потребительские кооперативы 2. Общественные и религиозные организации |

|

Хозяйственные общества общества с ограниченной ответственностью общество с дополнительной ответственностью акционерные общества (корпорации) ∙ закрытые акционерные общества ∙ открытые акционерные общества |

3. Учреждения 5. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) 6. Государственные корпорации 7. Некоммерческие партнерства |

|

3. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: С закреплением имущества на праве хозяйственного ведения С закреплением имущества на праве оперативного управления (казенные предприятия) | |

|

4. Производственные кооперативы (артели) | |

Объединение участников предпринимательской деятельности, партнеров для совместного бизнеса называют товариществом . Участие партнеров в товариществе принято скреплять письменным соглашением или договором. Лица, которые создают хозяйственное товарищество, именуются его учредителями. Каждый из них вносит определенный вклад в товарищество и становится его участником. Первоначальный вклад называют уставным, или складочным капиталом.

В зависимости от вида имущественной ответственности своих участников товарищества делятся на два основных типа: полное товарищество и товарищество на вере (коммандитное) .

Полное товарищество создается для ведения его участниками (полными товарищами) предпринимательской деятельности на совместной основе в соответствии с заключенным между ними договором. Это добровольное объединение участников общего бизнеса на договорных началах.

Одной из характерных черт полного товарищества является солидарная ответственность его участников за выполнение принятых обязательств. В случае аварийной финансовой ситуации, когда у партнеров, объединившихся для ведения совместной предпринимательской деятельности, возникают долги, они отвечают по обязательствам не только имуществом, которое они внесли и объединили для предпринимательства, но и всем своим личным имуществом (и даже имуществом членов семьи, если оно не распределено в правовом отношении).

Что же касается объединенного имущества, предназначенного для ведения предпринимательской деятельности, то оно представляет общую долевую собственность, принадлежит всем участникам на паевой основе, т. е. каждый участник полного товарищества имеет свою долю, свой пай, соответствующие его имущественному и денежному вкладам в товарищество. Доля отражает ту часть денежной стоимости имущества товарищества, которая принадлежит данному участнику.

Полное товарищество является юридическим лицом, самостоятельной фирмой, обладает набором прав, позволяющим ему выступать в качестве субъекта хозяйственной деятельности. Под фирменным наименованием полное товарищество заносится в реестр собственников, оно вступает в договорные отношения с другими субъектами хозяйственной деятельности, взаимодействует при необходимости с органами государственной власти, берет на себя и выполняет определенные обязательства. Члены полных товариществ обязаны участвовать в управлении делами и деятельностью предприятия.

Коммандитное товарищество , подобно полному, представляет собой объединение нескольких граждан и (или) юридических лиц на основании договора между ними в целях ведения совместной хозяйственной деятельности. Принципиальное отличие коммандитного товарищества от полного состоит в том, что только часть его членов, именуемых полными товарищами (комплементариями), несет полную солидарную ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом. Другая же часть в виде членов-вкладчиков (коммандитистов) несет ограниченную ответственность и отвечает по обязательствам только своим паевым вкладом в общество. Деятельность коммандитных товариществ определяется в основном условиями учредительного договора. Участник договора обязан внести свой вклад в складочный капитал товарищества.

Как правило, в смешанном товариществе его полные товарищи несут всю полноту власти и представительства интересов общества, тогда как роль членов вкладчиков ограничена финансовым участием в форме вклада, дающего им право на доходы.

В обществе с ограниченной ответственностью его участники несут ответственность по обязательствам только в пределах своих вкладов в капитал общества. Именно в этом смысле ответственность общества ограничена. В то же время само общество как юридическое лицо отвечает перед кредиторами по обязательствам всем своим имуществом.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть I) обществом с ограниченной ответственностью считается учрежденная одним или несколькими лицами коммерческая организация с уставным капиталом, разделенным на доли, размеры которых определены учредительными документами. В качестве учредительных документов такого общества выступают устав и учредительный договор или только учредительный договор, если общество учреждается одним лицом. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью не должен быть меньше законодательно установленной суммы.

Общество с ограниченной ответственностью представляет собой юридическое лицо, действует в соответствии с принятыми его участниками уставом и учредительным договором, имеет собственное наименование с обязательным указанием в нем организационно-правовой формы. Если в составе учредителей-участников есть юридические лица, они сохраняют свою самостоятельность и права юридических лиц.

Одним из преимуществ обществ с ограниченной ответственностью является относительно невысокий минимально допустимый размер уставного капитала. Это дает возможность начать собственное дело даже при малом стартовом капитале. Однако с точки зрения защиты интересов кредиторов, учитывая высокий уровень цен на товарно-материальные ценности, подобное преимущество может обернуться недостатком. В таких условиях при маленьком уставном капитале долги общества придется компенсировать исходя из наличного капитала фирмы путем пропорционального уменьшения выплат кредиторам.

Общества с ограниченной ответственностью создаются как объединение партнеров по делу, лиц и организаций, между которыми существует постоянный деловой контакт и имеет место взаимная заинтересованность в общем успехе. В этой связи общества с ограниченной ответственностью весьма подходят для организации семейных предприятий, фирм, объединяющих постоянно сотрудничающих предпринимателей.

Акционерным называется хозяйственное общество, уставный капитал которого делится на определенное число акций.

Участники открытого акционерного общества могут продавать или передавать свои акции без согласия других акционеров этого общества. В закрытом акционерном обществе акции распределяются только среди учредителей или иного заранее определенного круга лиц.

Акции продаются либо на первичном рынке по нарицательной стоимости после их выпуска, либо на вторичном рынке посредством перепродажи по рыночным ценам. Акционерные общества открытого типа представляют одну из наиболее распространенных и цивилизованных современных форм организации коллективного бизнеса. Эта форма дает реальную возможность приобщиться к собственности предприятий миллионам рядовых граждан.

Акция удостоверяет тот факт, что ее владелец, акционер, внес определенный вклад в капитал акционерной компании. Она может быть предметом купли-продажи, дарения, залога. Кроме того, акция может приносить доход в виде доли прибыли, получаемой акционерным обществом, и дает право на участие в управлении.

В форме акционерных обществ могут существовать и крупные, и средние, и малые предприятия. Создание акционерных обществ обычно предполагает привлечение значительного числа участников. Открытое акционерное общество можно создать посредством преобразования общества с ограниченной ответственностью.

Акционеры отвечают по обязательствам общества, несут возможные убытки, рискуют в ограниченных пределах, не превышающих стоимости принадлежащего им пакета акций. В то же время само общество не отвечает по имущественным обязательствам отдельных акционеров, принятых ими частным образом.

Именно акционерное общество является единственным полновластным собственником принадлежащего ему имущественного комплекса, т. е. материально-вещественных, информационных и интеллектуальных ценностей. Акционеры являются собственниками только ценных бумаг, которые дают им право получения определенной доли дохода общества в виде процентов, именуемых дивидендами. В случае прекращения деятельности общества они вправе рассчитывать также на ликвидационную квоту – часть стоимости продаваемого имущества. Прямого вещного права на часть имущества акционерного предприятия акционер не имеет.

Таким образом, объекты права собственности акционеров и акционерного общества не совпадают. Для акционеров в качестве таких объектов выступает стоимость капитала акционерного общества в виде денежной стоимости своей доли, тогда как все общество обладает правом собственности на физическую, вещную сущность всех ценностей, принадлежащих ему. Акционер вправе сам распоряжаться своей акцией как ценной бумагой. Имуществом же распоряжается только общество в лице его представительских органов управления.

Конечно, акционер способен влиять на использование имущественного комплекса и его деятельности в целом, участвуя в управлении. Такое право реализуется прежде всего благодаря тому, что обыкновенная акция (в отличие от привилегированной, дающей право на твердый процент дивидендов) предоставляет возможность голосовать на собраниях акционеров, избирать правление. При этом реализуется принцип “одна акция – один голос”. Оказать существенное влияние на ход событий возможно, только имея солидный пакет акций, лучше всего – контрольный.

Производственные кооперативы, существующие в нашей стране, по своей сущности и организационно-правовой основе фактически близки к обществам с ограниченной ответственностью. Действительно, имущество кооперативов формируется на долевой основе за счет взносов его членов, производимых в денежной и материальной формах. Источниками образования имущества также служат продукция кооператива и доходы, получаемые от ее реализации и иных видов деятельности. Высшим органом управления кооператива является общее собрание. Исполнительные органы представлены правлением, возглавляемым председателем. Управленческие функции общего собрания и правления в кооперативах и обществах весьма сходны; близки также механизм создания и регистрации кооперативов и обществ, содержание уставов, регламентирующих их деятельность.

Наиболее значимые различия между кооперативами и обществами состоят в следующем:

при управлении кооперативом в ходе работы его высшего органа управления (общего собрания) каждый член кооператива имеет один голос независимо от размера его имущественного взноса; решающие голоса в обществе с ограниченной ответственностью распределяются между его членами пропорционально внесенным паям;

для кооперативов не устанавливается зависимость дохода его членов от величины паевых взносов; индивидуальные заработки членов кооператива определяются их трудовым вкладом и размером той части валового дохода, которая направляется на оплату труда; в то же время доход членов общества с ограниченной ответственностью напрямую связан с их паевыми взносами.

Унитарным называется предприятие, не наделенное правом собственности на закрепленное за ним имущество. В форме унитарных предприятий могут быть созданы государственные и муниципальные предприятия. Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится, соответственно, в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

По решению Правительства РФ на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, может быть образовано унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления – казенное предприятие.

Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, решает вопросы создания предприятия, определения предмета его деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает директора (руководителя) предприятия, осуществляет контроль над использованием принадлежащего предприятию имущества.

Собственник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.

Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием или учреждением, вправе изъять лишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется собственником его имущества.

Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям).

К некоммерческим организациям относятся организации, созданные для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, а также в целях охраны здоровья, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей, защиты прав и законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи и иных целей, направленных на достижение общественных благ.

Создание и деятельность некоммерческих организаций регламентируются Федеральным законом № 7 от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях».

Некоммерческим организациям законодательно разрешено заниматься предпринимательской деятельностью, если доходы от нее направляются на достижение уставных целей.

Главными отличиями некоммерческих организаций от коммерческих является:

1. Прибыль не является целью деятельности некоммерческой организации

2. Полученная от предпринимательской деятельности прибыль в некоммерческой организации не распределяется между участниками.

Некоммерческие организации вправе быть участниками различных форм коммерческих организаций. Одним из отличий некоммерческих организаций является то, что они имеют возможность работать без государственной регистрации. К таким формам, например, относятся общественные организации, общественные учреждения, общественные движения, органы общественной самодеятельности.

Источниками формирования имущества некоммерческих организаций как в денежной, так и в натуральной форме, являются:

1) вступительные и членские взносы;

2) денежные средства и имущественные взносы учредителей;

3) пожертвования граждан и юридических лиц;

4) поступления из бюджетов различных уровней;

5) приносящие прибыль коммерческие виды деятельности:

Доходы от реализации товаров, работ, услуг;

Дивиденды (проценты, доходы), получаемые по акциям, облигациям, сертификатам и другим ценным бумагам;

Доходы, получаемые от сдачи в аренду собственного имущества;

Другие поступления, не запрещенные законом.

При ликвидации некоммерческой организации имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, не распределяется между участниками, как в коммерческой организации, а направляется на цели, ради которых была создана, или на благотворительные цели. Если использование имущества в указанных целях невозможно, то оно обращается в доход государства.

Потребительский кооператив – добровольное объединение граждан и юридических лиц с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Формами потребительских кооперативов являются жилищно-строительные, гаражно-строительные, дачные, сельскохозяйственные, животноводческие, кредитные кооперативы.

Общественные и религиозные организации (объединения) – это добровольные объединения граждан, объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных и других нематериальных потребностей. К категории общественных и религиозных организаций относится множество разнообразных объединений граждан:

Политические партии;

Профсоюзы;

Добровольные общества;

Союзы творческих деятелей;

Организации общественного самоуправления;

Религиозные организации.

В соответствии с Федеральным Законом «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. предусмотрено создание общественных объединений в форме общественной организации, общественного движения, общественного фонда, общественного учреждения, политической партии.

Религиозное объединение – добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного вероисповедания и распространения веры, совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, религиозного просвещения.

Фонд – это не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Имущество фонда образуется за счет добровольных пожертвований и взносов учредителей. Участники фонда не имеют права требовать возврата внесенного взноса, выплаты дохода и получения части имущества даже после ликвидации фонда.

Учреждение – некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. Учреждение может быть создано любым собственником – государством, муниципалитетом, хозяйственным обществом.

Учреждениями являются органы государственного и муниципального управления, организации культуры и образования, здравоохранения и спорта, органы социальной защиты, правоохранительные органы, школы, больницы, библиотеки и т. п. Учреждение не является собственником закрепленного за ним имущества, так как собственник имущества передает его учреждению только в оперативное пользование.

Государственная корпорация – некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. Отличием государственной корпорации от других некоммерческих организаций является то, что особенности правового положения государственной корпорации определяются не уставом или учредительским договором, а законом, на основании которого корпорация создается.

Некоммерческое партнерство – основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных для некоммерческих организаций. В форме некоммерческого партнерства создаются фондовые биржи, членами которой являются профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Ассоциации и союзы – объединения юридических лиц, созданные с целью координации деятельности объединившихся организаций, а также представления и защиты общих имущественных интересов. Члены ассоциации (союза), создавшие объединение, сохраняют свою самостоятельность, имущественную обособленность и права юридического лица.

С начала проведения экономической реформы значительное распространение получил такой тип хозяйственных структур, как малое предприятие . Термин “малое” не характеризует организационно-правовую форму предприятия. Такой правовой формы, как малое предприятие, не существует. “Малое” свидетельствует лишь о небольших размерах предприятия по численности работников, объему хозяйственного оборота или другим параметрам деятельности, устанавливаемым в законодательных актах и постановлениях правительства.

Малые предприятия могут создаваться в различных организационно-правовых формах: товариществ, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, а также на основе любых форм собственности, включая смешанные. Выбор наиболее приемлемой организационно-правовой формы малого предприятия обычно осуществляют его учредители – физические и юридические лица.

Малые предприятия способны к высокому динамизму развития, самостоятельны в выборе стратегии развития и ее реализации, имеют упрощенную организационную структуру, обслуживаются относительно небольшим числом работников. В нашей стране они должны сыграть существенную роль в решении таких проблем, как демонополизация производства, развитие конкуренции, создание новых рабочих мест и обеспечение эффективной занятости населения, рациональное использование научно-технического потенциала, создание конкурентоспособной продукции, ликвидация диспропорций на потребительском рынке.

Криминогенные факторы организационно-правового характера представляют собой совокупность явлений, способствующих совершению рецидивных преступлений и препятствующих эффективной реализации мер противодействия преступности.

В их числе следует назвать динамично развивающееся законодательство и несовершенство нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере борьбы с правонарушениями, что негативно отражается на выполнении оперативно-служебных задач, стоящих перед органами внутренних дел, и их взаимодействии с другими субъектами предупреждения преступности.

Так, постоянно изменяющееся уголовное законодательство требует от работников правоохранительной системы постоянного переосмысления накопленного опыта, ставя все новые и новые задачи при снижении штатной численности сотрудников данных структур, что приводит к чрезмерному повышению интенсивности труда и, как следствие, перегрузке личного состава. В последние годы к этому добавились сложности, связанные с реформированием МВД России, уголовноисполнительной системы, прокуратуры и Следственного комитета РФ в целях приведения системы правоохранительных органов в состояние, адекватное современным условиям и способности противодействовать криминалу.

Несовершенство, чрезмерно динамичное развитие уголовного законодательства, снижение профессионализма неизбежно порождают недостатки практики его применения - ошибки в квалификации, неточности статистического учета совершенных преступлений, высокий уровень латентной преступности, ошибки при избрании мер пресечения и назначении наказаний и др.

Наряду с иными факторами это обусловило не только высокий уровень рецидива, но детерминирует ряд серьезных недостатков в ресоциализации лиц, отбывших наказание.

Снижения рецидивной преступности нельзя добиться только запретительными мерами. Большинство освободившихся из мест лишения свободы нуждаются в социальной помощи, поскольку за время пребывания в условиях изоляции от общества они утратили социально полезные связи, многим из них приходится заново решать вопросы трудового и бытового устройства, освоения новых профессий, получения дополнительного образования.

Требует разрешения проблема алкоголизма и наркомании рецидивистов.

Ранее к лицам, совершившим преступление и признанным нуждающимися в лечении от алкоголизма или наркомании, применялись принудительные меры медицинского характера. Однако действующий УК РФ предусматривает возможность возложения обязанности пройти курс лечения от алкоголизма и наркомании. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ суд при условном осуждении может назначить прохождение такого курса.

Анализ материалов следственно-судебной практики показывает, что при рецидиве преступлений, как правило, условное осуждение не назначается. Причем при опасном или особо опасном рецидиве это предусмотрено нормами уголовного законодательства (п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ).

Таким образом, в настоящее время принудительные меры медицинского характера в отношении алкоголиков и наркоманов, которые в зарубежном уголовном праве именуются мерами безопасности и направлены на устранение опасного состояния лица, совершившего либо способного совершить общественно опасное деяние, не могут выступать в качестве эффективного средства профилактического воздействия на рецидивную преступность.

В качестве следующего существенного недостатка в ресоциализации лиц, отбывших наказание, следует назвать отсутствие эффективной законодательной основы реабилитационной помощи этой категории освобожденных.

Негативная ситуация сложилась с исполнением требований ст. 180 УИК РФ, обязывающей администрацию исправительного учреждения за шесть месяцев до истечения срока лишения свободы в отношении каждого осужденного уведомить органы местного самоуправления и федеральную службу занятости по избранному им месту жительства. Данная норма уголовно-исполнительного законодательства объективно не может быть реализована в отношении осужденных, освобождаемых по амнистии, условно-досрочно, по болезни, вследствие издания закона, смягчающего наказание, в связи с помилованием и др.

Законодательство советской эпохи предусматривало обязательное обеспечение работой, а в необходимых случаях и жилой площадью лиц, освобожденных из исправительных учреждений. Однако современное российское законодательство лишь в самой общей форме закрепляет права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство, другие виды социальной помощи.

Городские и районные прокуроры с сожалением отмечают, что даже в случае своевременного уведомления местных администраций о направлении в соответствующий населенный пункт освобождающегося из мест лишения свободы человека необходимая помощь по его трудовому и бытовому устройству органами местного самоуправления, как правило, не оказывается или ими принимаются формальные меры, в целом не меняющие неблагополучную ситуацию. После отбытия наказания в виде лишения свободы человек сталкивается с рядом проблем, которые одному решить крайне затруднительно. Это обстоятельство во многом предопределяет повторное совершение преступлений такими лицами.

Наблюдаются просчеты в контроле за лицами, привлекавшимися к уголовной ответственности, или ненадлежащее осуществление контрольно-профилактического воздействия.

Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» в России был возрожден административный надзор за такими лицами. Этот закон регулирует правоотношения, связанные с осуществлением органами внутренних дел надзора за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом временных ограничений его прав и свобод, а также выполнением им обязанностей.

Вместе с тем задачи ресоциализации и постпенитенциарной адаптации поднадзорных лиц в данном законе не указаны и не возложены на соответствующие государственные органы. Это приводит к многочисленным проблемам, возникающим в процессе предупреждения рецидивной преступности, снижает результативность профилактической деятельности. В итоге, согласно официальным статистическим данным ГИАЦ МВД России, доля рецидивных преступлений в структуре преступности неуклонно растет и в 2015 г. достигла 52%.

Исследования, проводимые с 2008 г. ВНИИ МВД России совместно с ФОМ, ВЦИОМ, РГСУ, позволяют констатировать, что в России доля испытывающих опасность от противоправных действий со стороны рецидивистов и явных «уголовников» достаточно высока (53%), что свидетельствует о повышенной социальной напряженности.

Отсутствие эффективной деятельности по ресоциализации, социальной адаптации лиц, привлеченных к уголовной ответственности и освобожденных из мест лишения свободы, системной профилактической работы с ними нередко является причиной их социально-психо- логической деградации, вызывает отрицательные нравственно-психические реакции человека на неисполнение в отношении его правовых обязанностей, способствует распространению криминальной субкультуры и росту рецидивной преступности.

Отсутствие эффективной законодательной основы реабилитационной помощи отбывшим наказание лицам затрудняет процесс сотрудничества с государственными, муниципальными органами и трудовыми коллективами при осуществлении адаптации осужденных, их трудовом и бытовом устройстве.

К социально-психологическим факторам относятся:

- - деградация моральных, духовно-нравственных ценностей человека, утрата значительной частью населения традиционных для России человеческих идеалов и духовно-нравственных ценностей;

- - недостатки семейного воспитания, формирующие отрицательные черты и качества личности наиболее опасных преступников;

- - психологическое отчуждение ребенка в семье, ухудшающее общую атмосферу и затрудняющее социальный контроль за несовершеннолетними;

- - низкая нравственная позиция семьи, наличие в ней антиобщественных взглядов, отрицательные примеры родителей (алкоголь, жестокость и т.д.);

- - недостатки обучения и воспитания в общеобразовательной школе;

- - развитие «питейных» традиций и обычаев, способствующих алкоголизации населения;

- - негативное влияние средств массовой информации, пропагандирующих насилие, жестокость;

- - распространение в местах лишения свободы криминальных традиций и обычаев;

- - отсутствие своевременного психологического или психиатрического вмешательства и др.

Организация собственного бизнеса, пожалуй, самый сложный и вместе с тем захватывающий способ реализовать свои профессиональные таланты. Согласно статистике лишь около 5% людей имеют способности к успешному предпринимательству, однако это не останавливает желающих реализовать свои мечты и основать собственное дело. Будущему предпринимателю задолго до непосредственной организации своей фирмы приходится решать массу финансовых и юридических вопросов и осуществлять огромное количество процедур. Для успешного функционирования собственного бизнеса предпринимателю необходимо не только грамотно организовать внутренние процессы фирмы, но и суметь защитить свой бизнес от агрессий внешней среды, а также эффективно взаимодействовать с представителями внешнего мира.

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Организационно-правовые формы, предусмотренные ГК РФ

1.1. Структура организационно-правовых форм.

1.2. Сравнение наиболее распространенных организационно-правовых форм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Файлы: 1 файл

Глава 2. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовых форм

Подготовка предложений по выбору ОПФ - решается на основе анализа особенностей различных организационно-правовых форм. Главная роль в выборе ОПФ принадлежит факторам, определяющим эффективность управления.

На выбор организационно-правовой формы предпринимательства влияют внешние факторы:

1. Политическая стабильность (если ее нет, то предприниматель не будет заинтересован разрабатывать и реализовывать долгосрочные проекты).

2. Макроэкономические процессы и структурная перестройка экономики.

3. Экономические кризисы и инфляция.

4. Государственная поддержка и регулирование предпринимательской деятельности.

5. Состояние рынка и другие факторы.

К наиболее существенным факторам можно отнести: преследуемую цель будущего производства; возможности и пути реализации этой цели; способ формирования стартового капитала; масштабы будущего производства, тип и методы организации производственных процессов; принимаемую систему управления будущим предприятием; принятую форму собственности имущества и др.

Основные, наиболее значимые факторы, влияющие на выбор организационно-правовой формы, приведены ниже:

Группа факторов | |

Организационные | Количество учредителей и их характеристики Законодательные ограничения |

Технические | Область бизнеса Характеристики выпускаемой продукции Новизна выпускаемой продукции |

Экономические | Размер стартового капитала |

Социальные | Личностные характеристики предпринимателя Наличие сработавшейся команды |

Организационные факторы.

Они лучше всего формализуются, и для удобства сведем их в табл. 3

Табл. 3 Организационные факторы выбора правовой формы предприятия

Количество учредителей | Характеристика учредителя | Организационно-правовая форма |

Физическое лицо | Без создания юрид. лица, ООО, ОДО, ЗАО |

|

Юридическое лицо | ООО, ОДО, ЗАО |

|

Государственный орган | Государственное предприятие |

|

Муниципальный орган | Муниципальное предприятие |

|

Несколько (ограниченное количество) | Физические лица | ПТ, ТНВ, ООО, ОДО, ЗАО(<50), ПК(<5) |

Юридические лица | ПТ, ТНВ, ООО, ОДО, ЗАО(<50) |

|

Физические и юридические лица | ПТ, ТНВ, ООО, ОДО, ЗАО(<50) |

|

Много (неограниченное количество) | Физические лица Юридические лица | |

Примечание. Условные обозначения в таблице: ООО – общество с ограниченной ответственностью; ОДО – общество с дополнительной ответственностью; ЗАО – закрытое акционерное общество; ОАО – открытое акционерное общество; ПТ – полное товарищество; ТНВ – товарищество на вере; ПК – производственный кооператив |

||

Технические факторы.

Технические факторы структурируются труднее, чем организационные. Необходимо отметить, что в таких областях хозяйства, как торговля (особенно розничная), транспорт (особенно автомобильный), сельское хозяйство и сфера обслуживания (особенно питание), преобладает индивидуальное предпринимательство, много небольших предприятий – товариществ и обществ с ограниченной ответственностью. В промышленности же, в информатике, научно-практической деятельности, финансах преобладают более крупные предприятия, которым лучше соответствует форма акционерного общества, закрытого или открытого типа. Особую область составляют оборонные предприятия (особенно по производству оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), представленные часто в виде государственных казенных предприятий.

По второй характеристике для промышленности можно отметить следующую закономерность: чем сложнее выпускаемая продукция и чем ближе она к концу технологической цепочки (готовой продукции), тем крупнее предприятия и тем больший удельный вес составляют открытые акционерные общества. И наоборот, чем проще продукция и чем ближе к началу технологической цепочки, тем выше доля небольших предприятий – товариществ и обществ (рис. 1).

Рис. 1. Технические факторы выбора организационно-правовой формы

Выпуском новой продукции, особенно научно-технических новинок, занимаются обычно небольшие предприятия, действующие на свой страх и риск. В случае успеха они резко разрастаются и реорганизуются в открытые акционерные общества. Кроме того новинки зачастую подхватывают крупные фирмы, чтобы заработать на коммерциализации нового продукта.

Экономические факторы.

Как уже говорилось, в соответствии с Гражданским кодексом России размер уставного капитала для открытых акционерных обществ должен составлять не менее 1000, а для закрытых акционерных обществ – не менее 100 минимальных месячных размеров оплаты труда. Другой важный момент – при создании нового дела предприниматель должен знать, когда он может рассчитывать на получение первой прибыли. Рассчитав точку безубыточности (порог рентабельности), предприниматель может оценить, сколько денег ему понадобится, чтобы поддержать новое предприятие на первом этапе его существования. Добавив к этой сумме организационные расходы по созданию и регистрации предприятия и вычтя планируемые займы, получим грубую оценку величины стартового (уставного) капитала:

У = Ц К + Рорг – З

У = С + П К + Рорг – З,

где Ц – цена единицы продукции; К – количество продукции в точке безубыточности; С – не зависящие от размеров производства продукции совокупные финансовые издержки; П – переменные издержки на единицу продукции; Рорг – расходы по созданию и регистрации предприятия; З – планируемые займы.

Эта величина является минимально необходимой для начала дела, т.е. уставный капитал может быть и больше этой суммы, но никак не меньше.

Социальные факторы.

Личностные характеристики предпринимателя – опора на собственные силы, жажда успеха, стремление к независимости. Чем сильнее развиты эти качества в человеке, тем сильнее он стремится вести дело сам в качестве индивидуального предпринимателя. И наоборот, чем слабее развиты эти качества в человеке, тем более он предпочитает быть одним из партнеров, а то и просто получать дивиденды в качестве рядового акционера. Еще одно качество – склонность к риску. Если она сильна, то человек выбирает полную ответственность – личное дело, товарищество, если нет – предприятие с ограниченной ответственностью.

Другой важный социальный фактор – наличие сработавшейся команды. Если предпринимательской деятельностью начинает заниматься не один человек, а коллектив, то члены коллектива выбирают подходящую им организационно-правовую форму. На практике это часто бывает закрытое акционерное общество.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе были рассмотрены современные организационно-правовые формы предприятий в Российской Федерации. Каждая из вышерассмотренных организационно-правовых форм имеет свои преимущества и недостатки, возникает вопрос: какую правовую форму выбрать? В условиях рыночной экономики и ныне действующего законодательства (см. статью Конституции 34, п. 1 Российской Федерации о праве использования своих способностей для осуществления экономической деятельности) каждый предприниматель добровольно может выбирать ту или иную организационно-правовую форму предприятия.

Полное товарищество является наиболее простой формой предприятия и больше всего подходит для организации мелких фирм. Полное товарищество мобильно, максимально свободно в решениях и действиях. Структура органов управления определяется самими партнерами. Большую роль играет личное доверие партнеров друг к другу.

Выбор формы товарищества на вере предпочтителен в тех случаях, когда перед учредителями возникает необходимость разделения финансового контроля над предприятием (осуществляемого коммандитистами) и управленческого контроля (осуществляемого полными товарищами). Данная организационно-правовая форма предприятия характерна для более крупных предприятий из-за возможности привлечения значительных финансовых ресурсов через фактически неограниченное число коммандитистов.

Организационно-правовая форма общества с ограниченной ответственностью распространена среди мелких и средних предприятий. Такая форма позволяет вести упрощенный документооборот, в то же время позволяет иметь в обороте достаточно высокий капитал. В случае ликвидации предприятие будет отвечать перед кредиторами только собственным имуществом, долги на имущество участников не переносятся.

Организационно-правовая форма акционерного общества распространена среди достаточно крупных предприятий, т.е. среди тех предприятий, на которых существует большая потребность в значительных финансовых ресурсах.

Для выбора одной из организационно-правовых форм при создании предприятия следует учитывать ряд факторов. Это и количество участников, и порядок формирования первоначального капитала, а также защита прав кредиторов, права и обязанности учредителей, состав органов управления и их компетенцию, порядок распределения прибыли среди учредителей при различных организационно-правовых формах. Как видно из приведенного краткого описания, при создании предприятия выбор организационно-правовых форм достаточно широк и далеко не однозначен. В значительном числе случаев этот выбор в России происходит случайным образом, исходя из опыта или интуиции предпринимателя, а иногда и просто по совету знакомых, не всегда обладающих достаточным уровнем правовых знаний. Между тем выбор этот чрезвычайно важен и в тактическом и, главным образом, в стратегическом смысле.

Самой удобной, на мой взгляд, формой для создания частной (не государственной или муниципальной), независимой (не являющейся дочерней фирмой крупного предприятия), малой фирмы, торгующей услугами (непроизводственной), представляется общество с ограниченной ответственностью.

Чтобы подстраховаться перед принятием окончательного решения, лучше всего обсудить все интересующие аспекты этого вопроса с квалифицированными юристом и бухгалтером, которые хорошо разбираются в тонкостях законодательства, налогообложения и финансов и действуйте по принципу: семь раз отмерь - один раз отрежь.

Список использованной литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации - часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 27.12.2009, с изм. от 08.05.2010).

2. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 09.03.2010) и (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 05.04.2010).

При выборе организационно-правовой формы деятельное! предприятия нужно определить требуемый уровень и объем ег возможных прав и обязательств, что зависит от профиля и содержания будущей деятельности, возможного круга партнеров, существующего в стране законодательства. Принимая решение о выборе организационно-правовой деятельности, необходимо основываться на хозяйственном, предпринимательском и трудовом праве. Хозяйственное и предпринимательское право каждой страны содержит лишь определенные организационно-правовые формы деятельности.

В соответствии с национальным законодательством предприятия могут быть основаны на частной, коллективной, государственной и смешанных формах собственности. В связи с этим в туристском бизнесе могут действовать частные, коллективные, государственные, совместные и иностранные предприятия.

Субъектами хозяйствования могут выступать физические и юридические лица (рис. 4.4).

Под физическими лицами понимаются граждане страны, иностранные граждане, лица без гражданства и с двойным гражданством. Однако участие в товарно-денежных отношениях нередко требует вложения весьма значительных капиталов, которыми не обладают отдельные физические лица. Только объединив капиталы многих участников рыночных отношений, можно решать крупные инвестиционные проекты. Эта особенность рыночных отношений обусловила участие в них искусственных образований, именуемых юридическими лицами. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету и собственный расчетный счет. Оно также должно быть внесено в единый государственный регистр юридических лиц страны регистрации.

Юридические лица делятся на виды по различным несовпадающим критериям в зависимости от цели, которая ставится при классификации. Таких критериев много. Наиболее значимыми из них являются: собственность, на основе которой юридическое.-лицо образовано; права учредителей (участников, членов) юридического лица на его имущество; цель деятельности; состав учредителей; способ образования; состав учредительных документов; характер участия учредителей в деятельности юридического лица; обязанности участников (членов) участвовать своим трудом в деятельности юридического лица и др.

Рыночная экономика предполагает деятельность субъектов хозяйствования различных организационно-правовых форм. Различают некоммерческие организации (образующиеся для удовлетворения а духовных или иных нематериальных потребностей; обычно пре- ; следуют социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно полезные цели) и коммерческие (образующиеся с целью получения прибыли).

К некоммерческим организациям относят потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), фонды, учреждения, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).

К коммерческим организациям относят хозяйственные товарищества (полные и коммандитные), хозяйственные общества, производственные кооперативы и унитарные предприятия.

Хозяйственные товарищества - это коммерческие организации, обладающие на правах собственности обособленным имуществом, с разделенным на доли (вклады) уставным капиталом. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного и коммандитного товарищества.

Полным называется товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенными между ними договорами занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и солидарно друг с другом несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора, подписываемого всеми его участниками. Управление деятельностью осуществляется по общему согласию всех участников. Учредительным договором товарищества могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством голосов участников. Участниками полных товариществ могут являться индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Коммандитным называется товарищество, в котором присутствуют участники, осуществляющие от его имени предпринимательскую деятельность и отвечающие по обязательствам товарищества всем своим имуществом (полные товарищи). Кроме участников, несущих полную ответственность, имеется один или несколько участников (вкладчиков, коммандитов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. Коммандитное товарищество создается и действует на основании учредительного договора, подписываемого всеми полными товарищами. Последними могут являться индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Вкладчиками в коммандитных товариществах могут быть граждане и юридические лица.

Хозяйственные общества могут создаваться в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), общества с дополнительной ответственностью (ОДО) или акционерного общества (АО).

Участниками хозяйственных обществ могут быть граждане и юридические лица.

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное двумя или более лицами общество, уставный фонд которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах сумм внесенных ими вкладов. Учредительными документами ООО являются учредительный договор, подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав. Уставный фонд ООО формируется из стоимости вкладов его участников. Высшим органом является общее собрание участников. В ООО создается исполнительный орган (коллегиальный и/или единоличный), осуществляющий текущее руководство его деятельностью и подотчетный общему собранию участников. Участник ООО вправе продать или иным образом уступить свою долю (или ее часть) в уставном фонде общества одному или нескольким участникам данного общества.

Обществом с дополнительной ответственностью является учрежденное двумя или более лицами общество, уставный фонд которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в пределах, определяемых учредительными документами общества. При экономической несостоятельности (банкротстве) одного из участников его ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами общества. К ОДО применяются правила об ООО, поскольку иное не предусмотрено законодательством.

Акционерные общества - это общества, уставный фонд которых разделен на определенное число акций равной номинальной стоимости и формируется за счет их продажи.

Акция - это ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом, свидетельствующая о паевом взносе ее собственника в уставный фонд общества и дающая собственнику право на получение дивидендов. Акции имеют номинальную стоимость (нарицательную стоимость, обозначенную на самой акции), эмиссионную цену (стоимость), по которой они продаются на первичном рынке (обычно самим акционерным обществом), реальную (рыночную) цену, по которой они оцениваются на вторичном рынке ценных бумаг, и балансовую цену, определяемую на основе документов финансовой отчетности акционерного общества.

Совокупность акций, принадлежащих одному члену акционерного общества - это пакетом акций .

Дивиденд - это доход (часть общей прибыли акционерного общества), получаемый владельцем акций. Выражается в процентах (например, дивиденд по акциям составил 14 %) или в абсолютном значении (например, получил 180 дол. в виде дивиденда по акциям).

Ответственность участников (акционеров) ограничена стоимостью принадлежащего им пакета акций. Учредители акционерного общества заключают между собой договор, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию общества, размер уставного фонда общества, категории выпускаемых акций и порядок размещения, а также иные условия, предусмотренные законодательством об акционерных обществах. Учредительным документом акционерного общества является его устав, утвержденный учредителями.

Различают открытые акционерные общества (ОАО) и закрытые акционерные общества (ЗАО).

Акционерное общество, участник которого может отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров неограниченному кругу лиц, признается открытым акционерным обществом. Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и свободную продажу их на условиях, устанавливаемых законодательством. ОАО обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков.

Акционерное общество, участник которого может отчуждать принадлежащие ему акции с согласия других акционеров и (или) ограниченному кругу лиц, признается закрытым акционерным обществом. Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Под производственным кооперативом понимается коммерческая организация, участники которой обязаны внести имущественный паевой взнос, принимать личное трудовое участие в ее

деятельности и нести субсидиарную ответственность по обязательствам производственного кооператива в равных долях, в пределах, установленных уставом, но не меньше величины полученного годового дохода в производственном кооперативе. Учредительным документом производственного кооператива является устав, утверждаемый общим собранием его членов. Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива. Высшим органом управления является общее собрание членов кооператива. Его исполнительными органами являются правление и (или) его председатель. Они осуществляют текущее руководство деятельностью кооператива и подотчетны наблюдательному совету и общему собранию членов кооператива.

Унитарным предприятием является коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. В форме унитарных предприятий могут быть созданы государственные (республиканские или коммунальные) или частные унитарные предприятия. Имущество такого предприятия находится в государственной либо частной собственности физического или юридического лица. Руководящим органом унитарного предприятия является назначаемый собственником имущества руководитель, который подотчетен этому собственнику. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Одной из хозяйственно-правовых форм туристских предприятий является деятельность индивидуального предпринимателя (ИП). Обычно в законодательстве каждой страны определено, что любое частное лицо, гражданин данной страны, вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. ИП отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание. Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание,

устанавливается гражданским процессуальным законодательством, ИП, который не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности, может быть признан экономически несостоятельным (банкротом) в судебном порядке. С момента вступления в силу решения суда утрачивает силу регистрация индивидуального предпринимателя в этом качестве.

Таким образом, мы назвали возможные организационно-правовые формы деятельности предприятий. Но какая из этих форм наиболее пригодна для вновь образующегося туристского предприятия? Рассмотрим факторы, определяющие выбор организационно-правовых форм деятельности туристского предприятия (рис. 4.5).

Принимая во внимание вышеизложенные факторы, необходимо отметить, что до 2000 г. туристские предприятия при выборе формы юридического лица отдавали предпочтение обществам с ограниченной ответственностью (ООО), составлявшим около 75 % от общего числа зарегистрированных туристских предприятий. В настоящее время наиболее популярными организационно-правовыми формами деятельности туристских предприятий являются общество с дополнительной ответственностью (ОДО), унитарное предприятие (УП), индивидуальный предприниматель (ИП)

Возможно, будет полезно почитать:

- Аббатство - это католический монастырь ;

- Самые распространенные расклады ;

- Быт и обычаи Обычаи и нравы 19 века ;

- К чему снятся жабы и лягушки: мужчине, девушке, женщине, беременной – толкования разных сонников ;

- Основные характеристики марса ;

- Должностная инструкция транспортного экспедитора ;

- Татаро-монгольское иго или история о том, как ложь стала правдой ;

- Журавль толкование сонника ;